力が入らない…

しびれる…

その症状、“末梢神経の病気”かも!

手足がしびれる…

力が入らない…

左右同じように動かしにくい…

こういった症状が少しずつ進んでいるとき、

慢性の末梢神経の病気が隠れている可能性があります。

中でも「CIDP」は、

適切な検査と治療により

改善が期待できる神経疾患です。

「加齢のせい」「疲れているから」と思わずに、

神経内科専門医にご相談ください。

CIDPとは?

CIDPは、正式名称を

「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎」と言います。

末梢神経に慢性的な炎症が起こることで、

筋力低下やしびれを引き起こす病気です。

CIDPという名称は、

以下の4つの英単語の頭文字に由来しています。

Chronic(慢性)

Inflammatory(炎症性)

Demyelinating(脱髄性)

Polyradiculoneuropathy(多発根神経炎)

私たちの神経は、電気コードのように

「軸索(信号を送る本体)」と

「髄鞘(そのまわりのカバー)」で

構成されています。

CIDPでは、髄鞘が炎症によって傷つき、

電気信号がうまく伝わらなくなることで、

しびれや筋力低下が起こります。

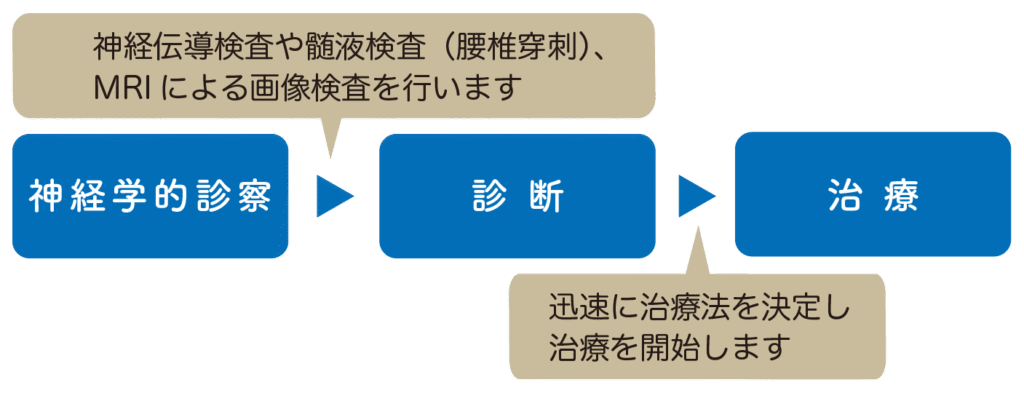

神経内科での

診断の特徴

原因が分かっていないCIDP

CIDPは、

「左右の手足にしびれや力の入りづらさが続く」

といった症状が、

2か月以上にわたって慢性的に起きる

ときに疑われる病気です。

原因が他の病気では説明できない場合、

このCIDPが診断候補になります。

診断には、いくつかの検査を総合的に見て判断します。

□神経の診察(腱反射が弱くなるなどの変化)

□神経伝導検査(電気を使って神経の働きを調べ、神経の「電気の通り道」がうまく機能しているかを確認します)

□髄液検査(背中から採った髄液に含まれるたんぱく質の量を調べます)

□MRI検査(神経の腫れや異常なサインがないかをチェックします)

この病気の原因はまだ完全には分かっていませんが、

自分の免疫が誤って神経を攻撃してしまう

「自己免疫反応」が関係していると考えられています。

似ている病気

「ギラン・バレー症候群(GBS)」との違い

CIDPに似た病気に、

「ギラン・バレー症候群(GBS)」という病気があります。

GBSは、風邪などのウイルス感染をきっかけに、

免疫の仕組みが混乱し、自分の神経を敵と間違えて攻撃してしまう

ことで起こります。

これを「交差反応」と呼びます。

一方、CIDPでは最初から、

神経に対して過剰な免疫反応を起こす「自己抗体」が作られ、

それによって症状が進んでいきます。

また、まれにGBSをきっかけに、

CIDPへと移行するケースも報告されています。

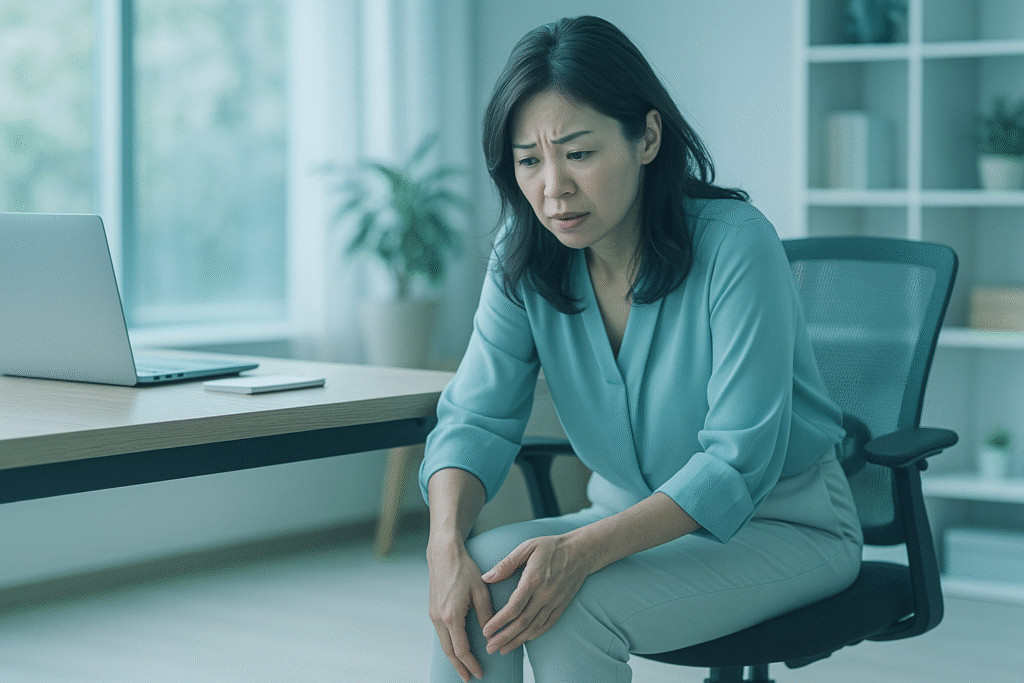

早期発見・早期治療がカギ!

CIDPは、早い段階で診断・治療を始めれば、

症状の改善や進行の予防が期待できる病気です。

「なんとなく手足がしびれる」

「力が入りにくい」

「階段を上がるのがつらい」

などの症状が何週間も続くときは、

我慢せず早めに神経内科を受診することをおすすめします。

CIDPの治療とケア

初期治療と再発予防

CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神経炎)の治療は、

大きく分けて「急性期(初期治療)」と

「維持期(再発予防)」の2つの段階で考えます。

【急性期:症状が強く出ているときの治療】

発症初期には、

免疫の異常な働きを抑えることが主な目的となります。

具体的には、以下のような治療法が用いられます:

□ステロイド薬(副腎皮質ホルモン)

内服や点滴で投与し、炎症や免疫反応を抑えます。

□免疫グロブリン療法(IVIG)

人の免疫抗体を含んだ製剤を点滴で投与することで、過剰な免疫の働きを抑えます。

□血漿交換療法(プラズマフェレシス)

血液中の有害な抗体などを除去し、症状の改善を図ります。

これらは、自己免疫が神経を攻撃してしまう状態を鎮めるための集中治療です。

【維持期:再発を防ぎ、安定を保つ治療】

急性期を乗り越えたあとは、

症状の再発を防ぎ、体の機能を維持する治療が中心になります。

□ステロイド薬や免疫抑制剤の継続使用

症状がぶり返さないように、必要に応じて薬を続けます。

□定期的な免疫グロブリン療法(IVIG)

少量を3週間ごとなどの間隔で投与し、病状の安定を図ります。

□症状の変化に合わせた点滴治療の再導入

「再発のサイン」が見られた場合は、再び集中的な治療を行います。

□リハビリテーション

筋力低下や歩きづらさなどに対して、運動療法などで機能を保ちます。

長く付き合う病気だからこそ

個別のケアが大切です

CIDPは、慢性的に進行することの多い病気です。

そのため、大阪・都島の氷室クリニックでは、

ひとりひとりの症状や体調の変化に合わせた治療と、

診断後の通院フォローや再発時の迅速な対応にも

力を入れています。

「無理のない治療を続けながら、

自分らしい日常を維持していくこと」

が治療の目標となります。

よくある質問(FAQ)

Q1.

CIDPはどんな人がなりやすいですか?

A1.

中高年にやや多いとされますが、年齢や性別に関わらず発症する可能性があります。

Q2.

完治する病気ですか?

A2.

慢性の経過をたどることが多いですが、治療により症状を安定させることは可能です。再発にも注意が必要です。

Q3.

リハビリは効果がありますか?

A3.

はい。筋力の維持や関節の拘縮予防、日常生活動作のサポートとして重要です。

CIDPは、早期に診断し、適切な治療を始めることで、

生活の質を大きく保つことができる病気です。

長引くしびれや脱力がある場合は、

神経内科専門医にご相談ください。