case 01

MRIの苦手を克服し、診断に直結!

「脳脊髄炎疑い」 で全脊椎MRIを依頼された症例

氷室クリニック MRI・診療放射線技師チーム RadiLink

こんにちは。そして、はじめまして!

私たちはさまざまなクリニックで

診療放射線検査業務を請け負っている

「RadiLink(ラジリンク)」と申します。

氷室クリニックにおきましても、

経験豊富な診療放射線技師がMRI撮影を担当し、

病気の早期発見や正確な診断につながるよう、

日々工夫を重ねながら検査を行っています。

大阪・都島にある氷室クリニックの患者さまは、

年齢層も、病気の原因も、さまざまです。

時には、経験のないことや、

難しい検査を依頼される場合もあります。

そのようなさまざまなケースの中から、

“RadiLink×氷室クリニック”のコラム第一弾として、

【「脳脊髄炎疑い」 で全脊椎MRIを依頼された症例】

について紹介いたします。

CONTENTS

1. そもそもなぜ?MRIが苦手な広範囲撮像「全脊椎MRI検査」の依頼。

2. なぜT2WIやSTIRが中心に?

3. 脊髄炎でよく見られる所見

4. 今回の症例のまとめ

※経験豊富な診療放射線技師との連携で、より確かな診断へ(氷室クリニック院長・氷室公秀)

1. そもそもなぜ?

MRIが苦手な広範囲撮像「全脊椎MRI検査」の依頼。

脳脊髄炎は、脊髄の一部だけでなく、

広い範囲に炎症が及ぶ可能性があります。

したがって、病変がどのレベルに存在し、

どの程度広がっているかを見極めることが重要です。

そのため、診療放射線技師目線での最初のステップとして、

“全脊椎をSagittalで広くスクリーニングし、

炎症をしっかりとらえることが肝になる”

と考えました。

MRIは広範囲撮像がやや苦手。

時間が長くなり患者さんの負担も大きくなります。

だからといって脊髄炎のような病変で

分解能を犠牲にはしたくない。

そこで今回は、Sagittal撮像において

分解能・時間・信号のバランスを意識しました。

・分解能:1mm台のピクセルサイズを目標

・スライス厚:3~4mm程度

・撮像部位:上位脊髄と下位脊髄をそれぞれ2回に分けて撮像

・時間:各4~5分以内を目標

・信号:コイルやNEXを工夫してSNRを確保

これらを意識し、T2WIとSTIR画像を中心として

炎症をしっかり捉えることにしました。

さらに、信号変化が疑わしい部位に対しては、

高分解能(1mm以下のピクセルサイズを目標)

Axial断面の撮像を追加し、

詳細に確認していく方針としました。

Total検査時間は15分〜20分以内を目標としました。

2. なぜT2WIやSTIRが中心に?

炎症が起こると、細胞障害や浮腫によって

水分量が増加します。

T2WIやSTIRは水分を強調するシーケンスなので、

炎症部位は“高信号(白く)”として描出されます。

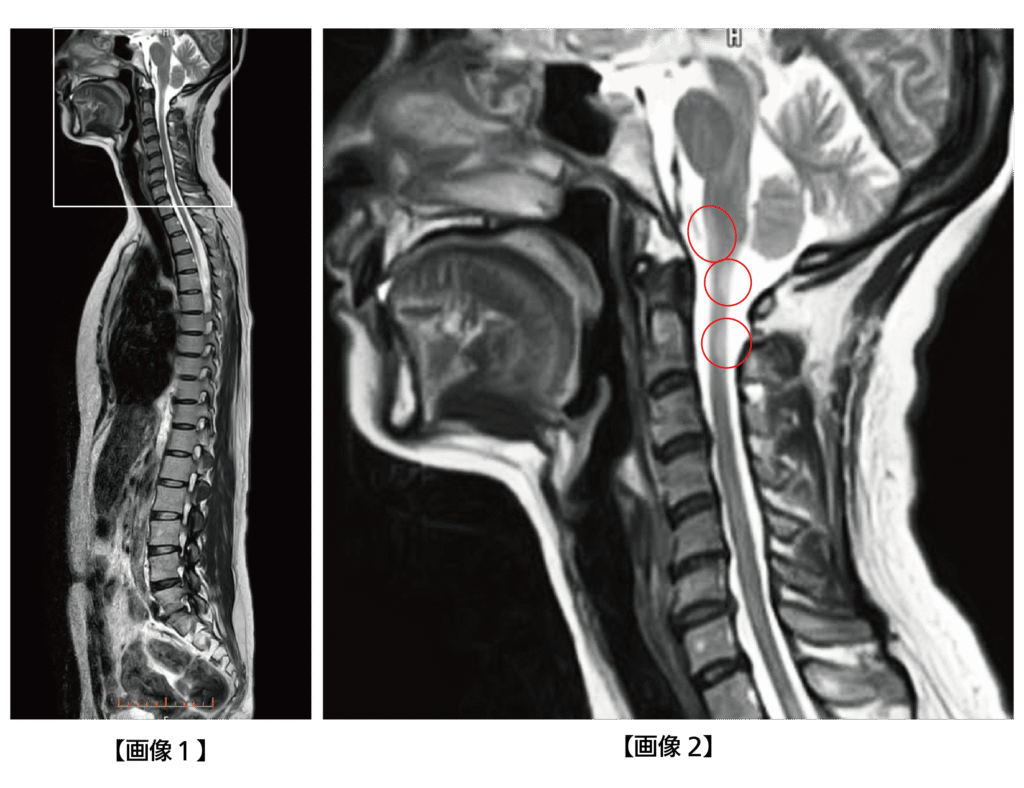

実際、今回の症例でも、

C2レベルで高信号変化がはっきりと確認できました。

【画像1】全脊椎T2WI Sagittal

【画像2】画像1の白枠の拡大画像

赤丸部分に異常信号あり。

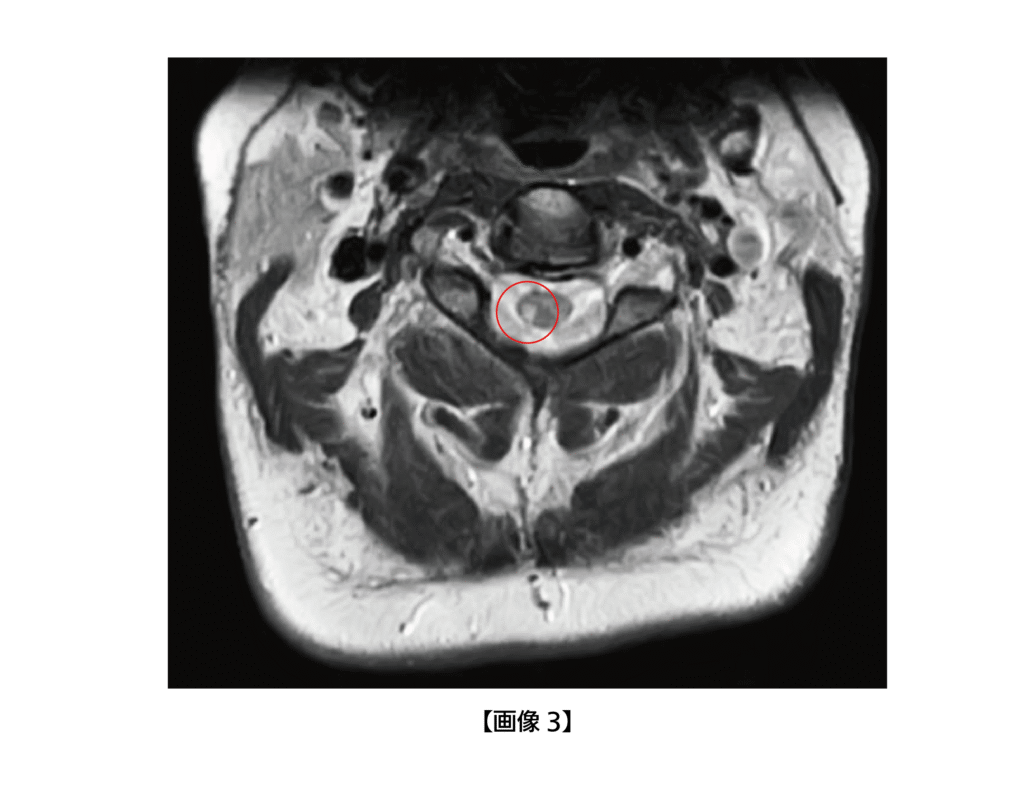

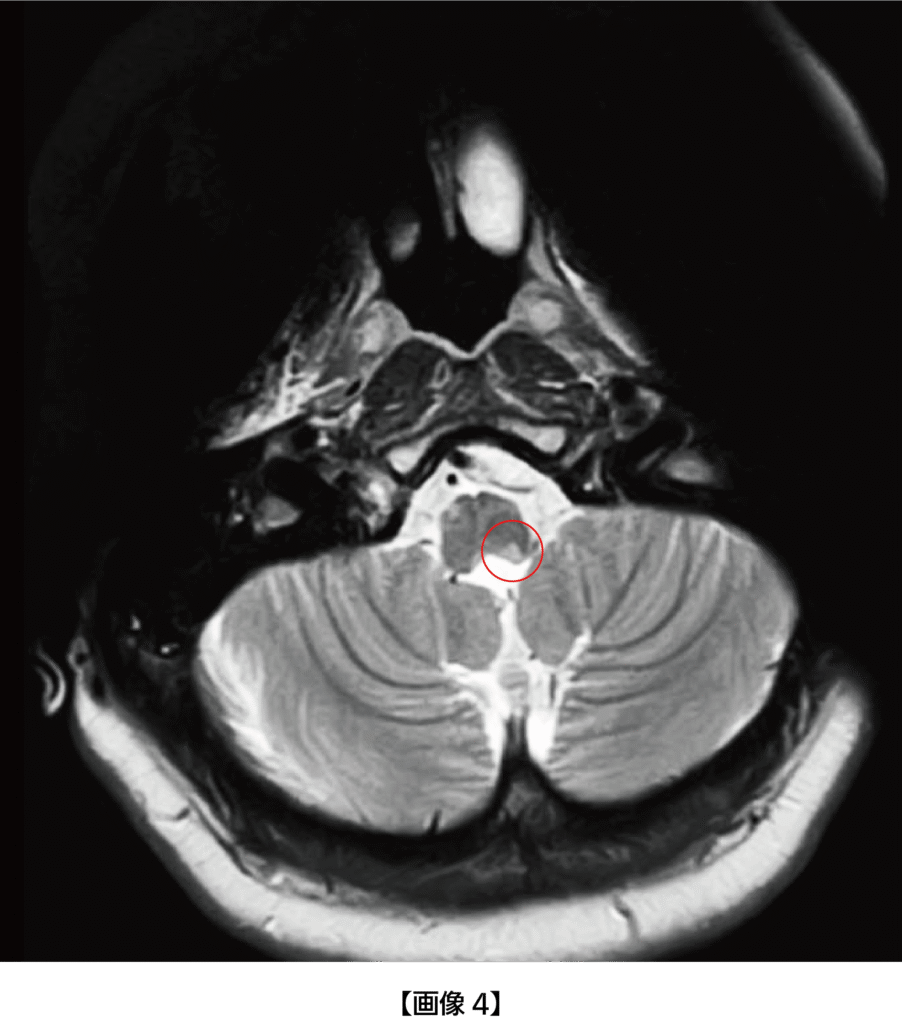

【画像3】C2レベルのAxial断面

赤丸部分に右優位の錐体路信号変化を認める。

3. 脊髄炎でよく見られる所見

□脊髄の腫大(浮腫による膨らみ)

□T2WI高信号(炎症や浮腫による水分増加)

□長い範囲に及ぶ病変(longitudinally extensive lesion)

→ NMOSDなどとの鑑別に重要

4. 今回の症例のまとめ

予定の検査時間内で撮影が完了。

全脊椎MRIにてC2レベルに

右優位の異常信号を確認することができました。

そのため頭部MRIを追加し、

全脳~C3レベルをカバーするDWI・FLAIRのAxialと、

病変部から脳幹を細かく観察するための

T2WIのSagittal・Axialを追加撮影しました。

結果として、C2から連続する病変が

延髄背側にも及んでいることが確認できました。【画像4】

今回の脳脊髄炎では、

撮像条件の工夫と柔軟な追加撮像などで

MRIの苦手を克服。

MRI撮像が“”見逃しのない診断”に

直結する一例となりました。

最後に

RadiLinkは、地域のクリニックにおいても

大学病院や基幹病院に引けを取らない、

質の高い画像提供を目指しています。

医療放射線業務に関することなら、

なんでもお気軽にRadiLinkにご相談ください。

それでは、また次回のコラムでお会いしましょう。

経験豊富な診療放射線技師との連携で

より確かな診断へ

氷室クリニック 院長 氷室公秀

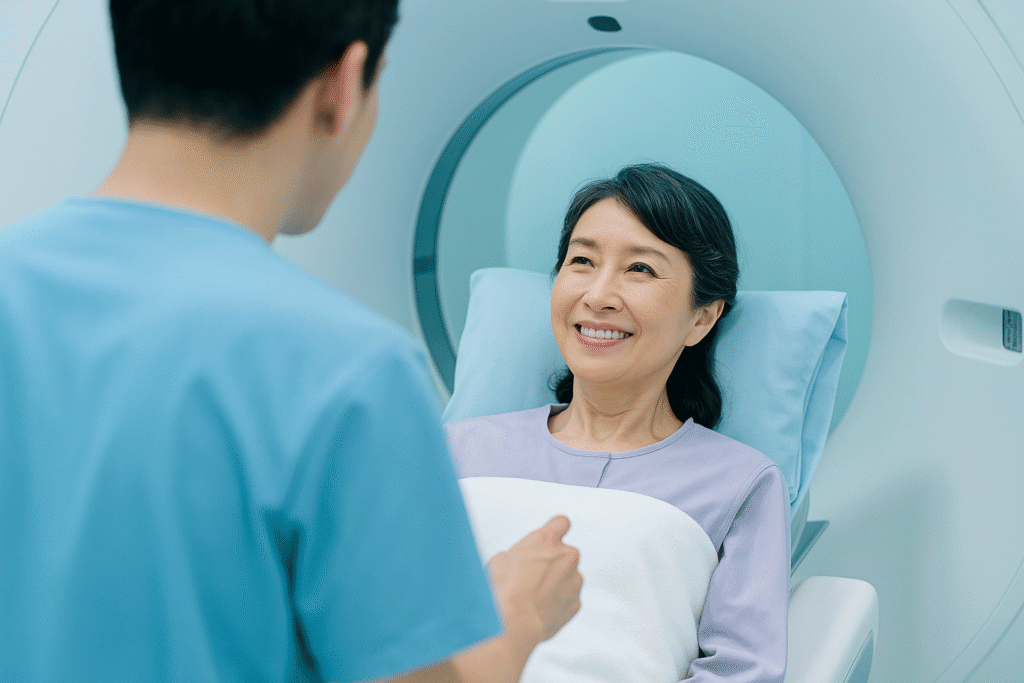

当院では、MRI検査業務を専門の診療放射線技師法人「RadiLink(ラジリンク)」に委託しています。その理由は、「より確かな診断につながる画像を、患者さまにご提供するため」です。

大学病院や基幹病院では、さまざまな診療科・症例のMRI検査が行われ、そこで働く診療放射線技師は、多くの経験と知見を積んでいます。

その豊富な経験から、撮像条件の工夫や追加撮像など、より精度の高い検査を行う力が培われます。一方で、クリニックだけで勤務していると、このような多様な症例経験を積むことは難しいのが現実です。

そこで、大学病院などで経験を重ねた優秀な診療放射線技師たちが、地域医療に貢献するために立ち上げた法人があり、当院もその理念に共感し、MRI検査業務を委託する形を選びました。

実際に、診療放射線技師は医師の検査意図を理解したうえで、リアルタイムに画像を確認しながら最適な撮像方法を提案してくれます。

その結果、患者さまの負担となる撮り直しを防ぎ、他院では原因が特定できなかった症状の診断につながるケースも少なくありません。

専門性を持つ診療放射線技師との連携は、診断の質を高め、患者さまにとっても大きな安心につながる選択だったと感じています。