「ふるえ」の原因は

年齢だけじゃない!?

神経のはたらきを診ながら、

正確な診断とケアをご提案します

最近、手がふるえることが増えたかも…

そんな小さな変化に気づいたら。

手や体のふるえは、

年齢に関係なく誰にでも起こる可能性があります。

しかし、中には治療が必要な病気の初期サイン

であることも少なくありません。

ふるえにはさまざまな原因があり、

症状のタイプや経過によって、適切な診断と対応が異なります。

神経内科専門医の視点で、しっかり原因を見極めることが大切です。

受診の目安

以下のような症状がある場合は、神経内科の受診をおすすめします。

□手や体が自然にふるえることが増えた

□動作のたびに手が震える

□静止時にも手足がふるえる

□歩きにくさや動作の遅さも感じる

□家族からふるえを指摘された

これらの症状に限らず、

ささいな「ふるえ」でも、気になったときは、

まず神経内科専門医にご相談ください。

ふるえの

原因と分類

ふるえは、医学的には「振戦(しんせん)」と呼ばれ、

大きく以下のように分類されます。

本態性振戦(ほんたいせいしんせん)

原因が明確にはわからないふるえで、

コップを持つ、文字を書くなどの動作で

手がふるえることが特徴です。

家族に同じ症状を持つ方がいる場合もあり、

比較的頻度の高いふるえです。

【パーキンソン病に伴うふるえ】

じっとしているときに手足がふるえる

「静止時振戦」が特徴です。

ふるえに加えて、動作が遅くなる、

筋肉が固くなる、バランスを崩しやすくなるなど、

さまざまな症状が進行性に現れます。

→ パーキンソン病についてもっとくわしく

【脳卒中後のふるえ】

脳出血や脳梗塞などの脳血管障害によって

脳が損傷された後に、手足のふるえが現れることがあります。

しびれや力の入りにくさを伴う場合もあります。

→ 脳血管障害についてもっとくわしく

【内科的疾患によるふるえ】

●甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

甲状腺ホルモンの異常によって代謝が活発になり、

手指が細かく震えます。

●低血糖発作

血糖値が急激に低下することで、

ふるえ・動悸・冷や汗が生じます。

●薬剤性ふるえ

一部の薬剤(抗うつ薬、気管支拡張薬など)が

副作用としてふるえを引き起こすことがあります。

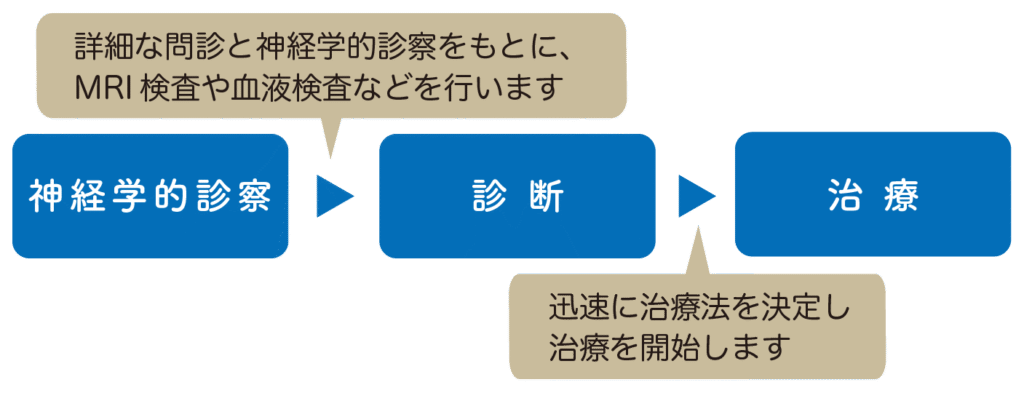

神経内科専門医による

診断の特徴

ふるえの診断では、「どのような場面でふるえるのか」を

丁寧に見極めることが重要です。

大阪・都島の氷室クリニックでは、

□詳細な問診(いつ、どのようなふるえか)

□神経学的診察(他の神経症状の有無)

□必要に応じて脳MRI検査、血液検査(甲状腺機能など)

を行い、ふるえの背景にある病態を総合的に診断します。

ふるえの種類を正確に見極めることが、

その後の治療方針を決めるうえで非常に重要です。

→ MRI+神経生理検査についてもっと詳しく

ふるえの治療法と

生活へのアドバイス

ふるえの治療は、原因に応じて異なります。

【本態性振戦によるふるえ】

必要に応じて抗振戦薬(プロプラノロールなど)を使用します。

【パーキンソン病によるふるえ】

ドパミン補充療法を中心とした薬物治療が行われます。

【内科疾患によるふるえ】

基礎疾患(甲状腺機能亢進症、低血糖など)への適切な治療が必要です。

日常生活では、

□ストレスをためすぎない

□規則正しい生活を心がける

□症状に応じて動作を工夫する

などが、ふるえのコントロールに役立ちます。

よくある質問(FAQ)

Q1.

ふるえは年齢のせいではないのでしょうか?

A1.

年齢に伴う軽いふるえもありますが、ひどくなっている場合や、日常生活に支障をきたす場合は、神経内科の受診をおすすめします。

Q2.

すべてのふるえがパーキンソン病なのでしょうか?

A2.

いいえ、本態性振戦や内科疾患、薬剤性など、ふるえの原因は多岐にわたります。専門的な診断が重要です。

Q3.

ふるえだけでも受診できますか?

A3.

はい、ふるえは神経内科でよく扱う症状の一つです。お気軽にご相談ください。