繰り返す“見えない不調”

それは“神経の炎症”かも!

目が見えにくくなったり…

手足に力が入りづらくなったり…。

数日~数週間で治まったと思ったら、

また別の症状が起きることも。

このような繰り返す不調の背景に、

「多発性硬化症(MS)」が隠れている場合があります。

多発性硬化症は、

中枢神経(脳・脊髄)に炎症を起こす病気で、

症状が出たり治まったりを繰り返すのが特徴です。

放置すると進行することもあるため、

早期の診断と適切な治療が大切です。

多発性硬化症とは?

多発性硬化症(MS)は、

脳や脊髄に「脱髄(だつずい)」という

炎症が起こる病気です。

脱髄とは、神経の信号をスムーズに伝える

「髄鞘(ずいしょう)」が壊れることで、

神経の働きが弱まる状態を指します。

多発性硬化症は以下のような特徴があります。

□時間的に繰り返す(再発と寛解)

□場所的にさまざまな部位に炎症が起こる(視神経・脊髄・大脳・小脳など)

□若年~中年の女性に多く見られる

など

代表的な症状

□手足のしびれや脱力

□視力の低下(視神経炎)

□歩行困難・ふらつき

□排尿障害・疲れやすさ・物忘れ

など

同じような症状でも

別の病気と重なることが多いため、

正確な診断には専門的な評価が必要です。

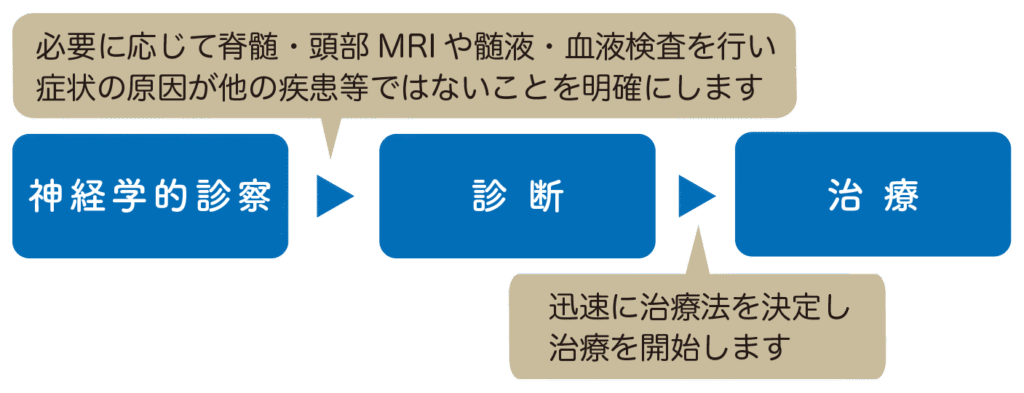

神経内科での

診断と治療の特徴

多発性硬化症(MS)は、

「他の病気ではないこと」を

慎重に確認した上で診断されます。

神経内科では、以下のような検査と診察を組み合わせて

診断を進めます。

□MRI検査(脳・脊髄)

脱髄の痕跡(病変)が確認できます

□髄液検査

髄腔内の炎症活動性を評価

□血液検査

自己抗体や他疾患の除外

□神経学的診察と病歴の経過観察

また、近年では「視神経脊髄炎(NMO)」という、

似た症状をもつ病気が一部MSと区別されるようになりました。

抗アクアポリン4(AQP4)抗体の検査によって、

NMOかどうかを見分けることができます。

治療方法が大きく異なるため、

早期に鑑別することが重要です。

多発性硬化症の

治療とケア

MSの治療は大きく2段階に分かれます。

① 急性期の治療(症状が現れたとき)

□副腎皮質ステロイド(点滴)による炎症の抑制

□重症例では血液浄化療法(血漿交換)を併用

□症状に応じたリハビリテーション

② 再発予防の治療(寛解期)

□インターフェロンβ(自己注射薬/ベタフェロン・アボネックス)

□モノクローナル抗体(ケシンプタ)

□経口薬(イムセラなど)の使用

□NMOの可能性がある場合は、ステロイドや免疫抑制剤が第一選択となり、インターフェロンは効果が乏しいとされます。

大阪・都島の氷室クリニックでは、

MS・NMO両方の可能性を考慮しながら、

患者さまの症状や生活スタイルに合わせた

個別の治療計画をご提案します。

よくある質問(FAQ)

Q1.

多発性硬化症は完治しますか?

A1.

現時点では根本治療はありませんが、薬で再発を抑えたり、進行を遅らせることができます。

Q2.

再発はどれくらいの頻度で起こりますか?

A2.

個人差がありますが、放置すると再発しやすくなります。再発予防の治療継続が重要です。

日頃はない目のかすみや感覚鈍麻、めまいなどが再発のサインでもあります。

いつもと違うと思ったら気にし過ぎと思わずにすぐ相談することが障害(後遺症)にならない・程度を軽くするため大切です。

Q3.

NMOとの違いはどうやって調べますか?

A3.

抗AQP4抗体の血液検査、病変の部位、症状の出方などを総合的に判断します。

「症状が落ち着いたと思っても、別の不調が出てきた」

それは多発性硬化症のサインかもしれません。

症状の経過を丁寧に追うことが、

確かな診断と適切な治療につながります。

まずはお気軽にご相談ください。