その手のふるえ

「年齢のせい」

だと思っていませんか?

中年以降で、手のふるえや

歩きづらさを感じている方の中には、

パーキンソン病の可能性がある場合があります。

特に以下のような症状が重なる時は、

注意が必要です。

□動き出しが遅くなる

□手の振りが減る

□表情がこわばる

□動作が遅い(時間がかかるようになった)

パーキンソン病は進行性の神経疾患ですが、

現在では治療によって症状をコントロールできる時代

になっています。

「もしかして…」という不安をお持ちでしたら、

まずは神経内科専門医にご相談ください。

パーキンソン病とは?

パーキンソン病は、

脳内の神経伝達物質「ドパミン」が減少することで起こる、

主に運動機能に影響を及ぼす病気です。

発症の原因はまだ完全には解明されていませんが、

中年以降の方に多く、ゆっくりと進行するのが特徴です。

代表的な症状には以下があります。

□じっとしていても手がふるえる(安静時振戦)

□動作がゆっくりになる(動作緩慢)

□体がこわばる、筋肉が突っ張る(筋強剛)

□歩幅が狭くなり、すり足になる(小刻み歩行)

□表情が乏しくなる(仮面様顔貌)

など

こうした症状は、

「年齢のせいかな」と見過ごされやすいですが、

早期発見・早期治療がとても大切です。

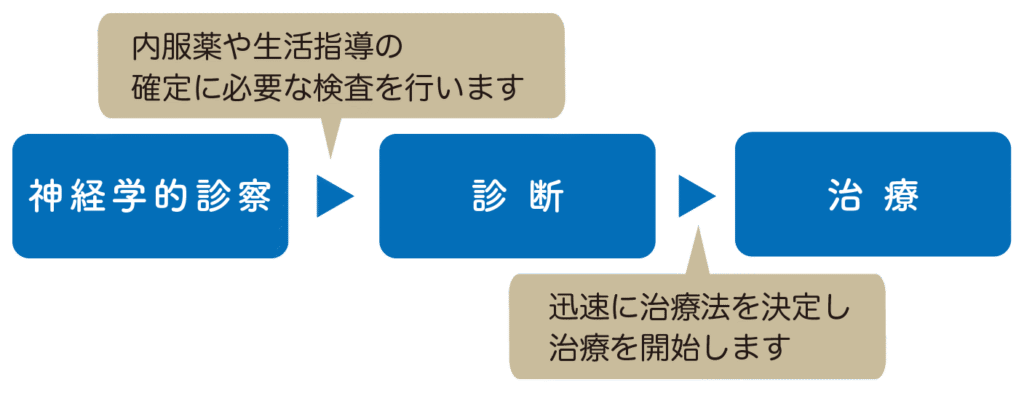

神経内科での

診断と治療の特徴

パーキンソン病は、

画像検査(MRI)だけでは診断が難しい病気です。

神経内科では、診察を通じた神経学的評価や、

必要に応じた薬の反応を見る「診断的治療」などを

組み合わせた上で、慎重に診断を進めます。

大阪・都島の氷室クリニックでは、

院内のMRI、必要に応じて院外での心筋シンチ、

DATスキャンなどの検査に加え、

丁寧な問診・診察を通して、

病気のステージや重症度を把握し、

最適な治療方針を立てていきます。

パーキンソン病の

治療とケア

パーキンソン病は、現時点では根治的な治療法はありません。

しかしながら、脳内で減少したドパミンを補う薬剤により、

症状を大きく改善・安定させることが可能です。

主な治療法は以下の通りです。

□レボドパ製剤(ドパミンを補う基本薬)

□ドパミン作動薬、MAO-B阻害薬、COMT阻害薬などの補助薬

□薬の効果が不安定になった場合のタイミング調整

□生活リズムの見直しや、転倒予防指導

□必要に応じてリハビリテーションや嚥下・言語訓練の導入

□非運動症状への対応(便秘・起立性低血圧・レム睡眠行動異常症など)

薬の選択と調整には、専門的な知識と経験が不可欠です。

また、症状の変化に応じてきめ細かなフォローが求められるため、

診察の頻度や対応の柔軟さも重要となります。

大阪・都島の氷室クリニックでは、

日常生活に直結する運動症状だけでなく、

非運動症状も含め、

総合病院よりもこまめに診察できる体制

を整えています。

発症初期の方から進行期の患者さままで

幅広い病期の方が通院されています。

よくある質問(FAQ)

Q1.

パーキンソン病はどんな検査で診断できますか?

A1.

MRIや血液検査だけでは確定できないため、神経学的診察と症状の経過、薬剤への反応、必要であれば心筋シンチ、DATシンチなどを組み合わせて診断します。

※心筋シンチ DATシンチは総合病院で検査をお願いしています

Q2.

薬はずっと飲み続けなければいけませんか?

A2.

はい。進行性の病気であるため、継続的な内服管理が必要です。

ただし、症状や副作用に応じて薬の種類・量は調整できます。

デバイス療法では、脳深部刺激療法(DBS)、レボドパカルビドパ経腸療法、持続皮下注療法もありますが、薬は併用になります。

Q3.

リハビリや運動も効果がありますか?

A3.

非常に重要です。運動習慣を保つことは、筋力やバランスを維持し、日常生活の自立度を高める助けになります。

小さな症状の確認を積み重ねることが、

正確な診断への鍵となります。

まずはお気軽にご相談ください。