【監修】氷室クリニック院長・氷室公秀(医学博士・神経内科専門医・認知症専門医)

CONTENTS

1.気圧の変化と片頭痛の関係

2.なぜ気圧で頭痛が起こるの?

●セロトニン仮説

●発症のメカニズム

●気圧変化でのエビデンスと個人差

3.片頭痛の予防法と効果比較

●有効性が認められている7つの予防法

●効果比較のポイント

4.もうひとつの新しい治療選択肢「CGRP抗体薬」

●CGRP抗体薬とは?

●気圧変化による片頭痛にも効果あり

●月1回の注射で持続する予防効果

●CGRP抗体薬はどんな人に向いている?

5.「体質だから」とあきらめないで!

1.気圧の変化と片頭痛の関係

「雨の前に頭が痛くなる」

「台風の時期は頭が重い」

そんな経験はありませんか?

気圧の変化は、

片頭痛のきっかけの一つとして、

医学的にも認められています。

特に低気圧が近づくと

頭痛が起こりやすくなる方が多く、

大阪・都島の氷室クリニックの患者さまにも

よくみられる症状です。

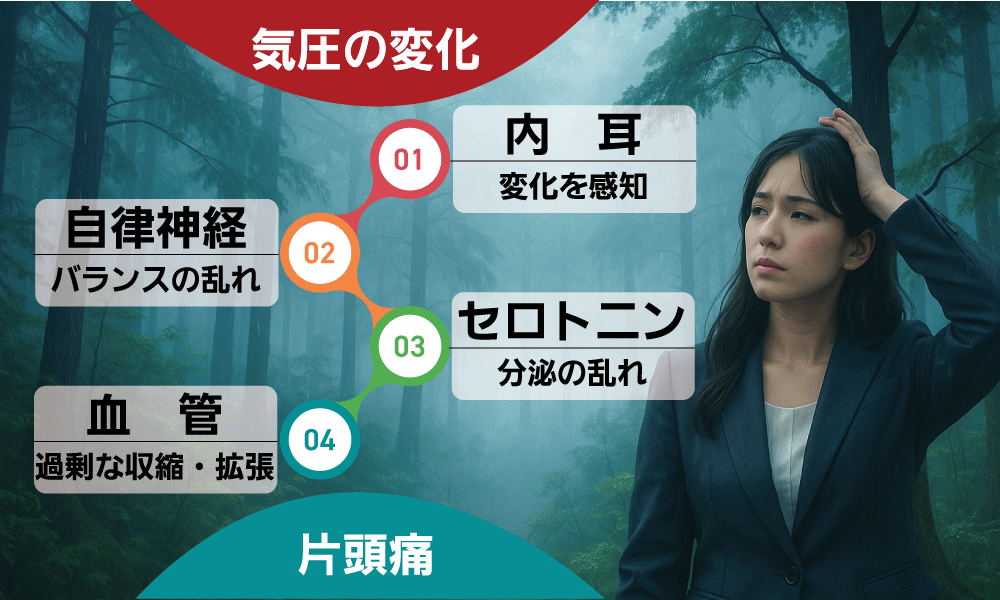

2.なぜ気圧で頭痛が起こるの?

気圧が変化すると、自律神経のバランスが崩れ、

交感神経の過剰な興奮や、

血管の拡張・収縮を引き起こし、

脳の血流が変化を起こします。

これが片頭痛の引き金になると考えられています。

この作用に大きく関係しているのが

脳の中でとても重要な働きをしている

「セロトニン」という物質です。

●セロトニン仮説

セロトニンは、

血管を「ちょうどよく」収縮させたり、

感情の安定や痛みの感じ方を調整するなど、

大切な役割を担っている物質です。

ところが、このセロトニンの分泌が乱れると、

血管が必要以上に広がったり、

逆に縮みすぎたりしてしまい、

結果として片頭痛が現れやすくなります。

気圧の変化は、

このセロトニンの働きに影響を与えているのです。

●発症のメカニズム

耳の奥にある「内耳(ないじ)」には、

気圧の変化を感じ取る“センサー”のような仕組みがあります。

たとえば、飛行機に乗ったときや車で山道を走行中に、

耳が「つまる」ような感覚があるのは、

内耳が気圧の変化を感知しているためです。

この情報は脳に伝わり、気圧の変化に敏感な人は、

自律神経のバランスが崩れやすくなります。

体はその状態を「ストレス」として感じ取り、

セロトニンの分泌が不安定になり、

血管や神経の働きにも影響が出ます。

こうした流れが続くと、

セロトニンの不安定さが原因で自律神経がさらに乱れ、

その乱れがまたセロトニンのバランスを崩す…

という悪循環に陥ることがあります。

これが強くなると、

片頭痛だけでなく、全身のだるさや集中力の低下、

気分の落ち込みなどの症状を伴うこともあるのです。

●気圧変化でのエビデンスと個人差

気圧が標準(1013hPa)から6~10hPaほど下がるだけで

片頭痛が増えるという臨床報告があります。

気圧変化による片頭痛は個人差が大きく、

約3人に1人が「低気圧による不調」を

感じているとされています。

特に梅雨や台風の時期は、

気圧と湿度の両方が変化しやすく、

頭痛が悪化しやすい季節といえるでしょう。

3.片頭痛の予防法と効果比較

片頭痛を完全に防ぐのは難しいですが、

予防策を組み合わせることで

発作の頻度や強さを減らすことができます。

主な方法と効果は次のとおりです。

●有効性が認められている7つの予防法

| 予防法・対策 | 効果・特徴 | 科学的報告・専門医見解 |

| ①五苓散(漢方薬) | 体内水分バランスを整え、気圧変化由来の頭痛に有効 | 短期間予防的服用で発作頻度を低減 |

| ②トリプタン系頓服 | 発作予兆時の服用で血管収縮効果、発作進展を抑制 | 予兆療法で「鎮痛薬の頻繁な使用」を予防 |

| ③規則正しい睡眠と食事 | 自律神経安定、頭痛発症頻度の有意な減少 | 臨床調査で予防効果あり |

| ④マグネシウム・ビタミン摂取 | 血管・神経機能の安定、片頭痛発作抑制に寄与 | 医療機関指導で補助的有効説あり |

| ⑤軽い運動・ヨガ | 血流改善と自律神経バランス是正、内耳血行促進 | 医学界発表で有効性提示 |

| ⑥耳マッサージ | 内耳の感度安定化、気象頭痛予防を推奨 | 専門クリニック推奨 |

| ⑦頭痛ダイアリー・アプリ活用 | 予兆と気圧変動の記録により先手の予防策が可能 | 診療所・医療アプリの利用で効果向上 |

●効果比較のポイント

1. 薬を使った予防

漢方薬の五苓散(ごれいさん)やトリプタン系薬は、発作の頻度や重さを軽くする効果が確認されています。

特に「頭が重い」「痛くなりそう」といった予兆段階での服用が有効です。

2. 生活リズムの整え

睡眠不足や過労、冷えなどは自律神経を乱し、片頭痛を悪化させます。

生活習慣改善やセルフケア(十分な睡眠・軽い運動・湯船でのリラックス・耳まわりのマッサージなど)を取り入れると、薬物療法ほど即効性はありませんが、長期的に発作を起こしにくい体づくりにつながります。

3. 頭痛ダイアリーで「パターンを知る」

「いつ、どんなときに頭痛が出るか」を記録することで、頭痛のトリガーを見つけやすくなります。

最近は、スマートフォンのアプリで頭痛の記録や気圧の変化を簡単にチェックできる時代になりました。

アプリのデータを活用することで、自分の発作パターンをつかみやすくなるため、医療機関でも活用を勧めるところが増えています。

💡 神経内科専門医のワンポイントアドバイス

薬だけに頼るのではなく、

生活習慣の改善やセルフケアを組み合わせることで、

発作の頻度を減らす効果が高まります。

まずは生活習慣の見直しから

はじめてみてはいかがでしょう。

4.もうひとつの新しい治療選択肢「CGRP抗体薬」

気圧変化による片頭痛に対して、

8つめの新しい治療法として近年注目されているのが

CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)抗体薬です。

●CGRP抗体薬とは?

CGRP抗体薬(エムガルティ・アジョビ・アイモビーグなど)は、

片頭痛の原因となる神経物質「CGRP」の働きを抑えることで、

発作そのものを起きにくくする予防薬です。

CGRPは脳の血管を拡張させたり、

神経に炎症反応を起こしたりする物質で、

気圧の変化などの環境ストレスによって

過剰に分泌されることが知られています。

CGRP抗体薬はこの物質をピンポイントで抑えるため、

「発作を起こさせない」というこれまでにない

治療アプローチが可能になりました。

●気圧変化による片頭痛にも効果あり

CGRP抗体薬は、

天候や気圧の変化で悪化する片頭痛にも

高い有効性が報告されています。

日本国内外の臨床試験では、

●頭痛日数が「50%以上減少」した患者が約半数

●発作がほとんど消えた患者が約1割

とされており、

従来の予防薬で効果が不十分だった方にも

改善が見られる結果が出ています。

●月1回の注射で持続する予防効果

治療は月に1回の皮下注射で行います。

1回の注射でおよそ1か月間効果が持続し、

毎日薬を飲む必要がありません。

従来の予防薬と比べて副作用が少なく、

続けやすいのも大きな利点です。

平均すると、月の片頭痛日数が半分以下に減少し、

仕事や家事、学業など日常生活の質(QOL)を

大きく改善できると報告されています。

●CGRP抗体薬はどんな人に向いている?

- 気圧や天候の変化で頭痛が悪化する

- 従来の予防薬で効果が十分でなかった

- 月に何度も強い片頭痛発作が起こる

こうしたタイプの方に、

CGRP抗体薬は有力な選択肢となります。

ただし、妊娠中・授乳中の方や

他の疾患のある方は使用できない場合もあるため、

神経内科専門医に相談することが大切です。

「CGRP抗体製剤」につきましては、以前のコラム【「片頭痛が注射で予防できる」って本当?神経内科専門医が語る「CGRP抗体製剤」のリアル】でも詳細をお伝えしていますので、ぜひご覧になってください。

5.「体質だから」とあきらめないで!

気圧変化による片頭痛は、

薬、生活習慣、セルフケアを組み合わせることで、

症状をコントロールできる可能性があります。

気圧の変化に敏感な方は、

早めに神経内科専門に相談し、

自分に合った予防法を見つけましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

片頭痛とどのように付き合えば良いか、片頭痛を持つ当院看護師のコラム

【片頭痛と どう向き合う?患者さまの声と看護師の体験をヒントにした頭痛との付き合い方】

も参考になさってください。