認知症専門医が診る「MCI(軽度認知障害)」とは?

【監修】氷室クリニック院長・氷室公秀(医学博士・神経内科専門医・認知症専門医)

最近、テレビCMなどで

よく耳にするようになった

「MCI(エムシーアイ)」。

「名前は知っているけれど、

詳しくは知らない」

という方も多いのではないでしょうか。

MCIとは

「Mild Cognitive Impairment」の略で、

「軽度認知障害」のこと。

認知症の前段階にあたる状態で、

健常と認知症の“あいだ”

に位置づけられます。

今回は、この「MCI」について、

わかりやすくお伝えしていきます。

CONTENTS

1.MCI(軽度認知障害)とは?

2.認知症との違い

3.MCIを見分ける5つのチェックポイント

4.認知症の代表的な3疾患におけるMCIでの違いについて

5.MCIが注目される理由

6.MCIと診断されたらできること

7.認知症専門医に相談するメリット

8.MCIは「まだ間に合う」のサイン

1.MCI(軽度認知障害)とは?

MCIは、健常と認知症の中間にある

“グレーゾーン”の状態を指します。

□記憶力や注意力の低下はあるものの、

日常生活はおおむね自立して送れる

□認知症へ進行するリスクは高いが、

生活習慣の見直しにより改善するケースもある

数値で見るMCI

●65歳以上の約15~20%がMCIと推定されています【Alzheimer’s Association 2021】

●MCIの人のうち、年間10~15%が認知症に進行すると報告されています【Petersen RC, 2018】

●一方で、30~40%は改善するケースもあります【Roberts R, 2014】

2.認知症との違い

MCIは…

✅ 記憶や判断力に軽度の障害がある

✅ 社会生活や日常生活に大きな支障はない

認知症は…

✅ 記憶障害や見当識障害、判断力低下がみられる

✅ 金銭管理や買い物、服薬管理など日常生活に支障が出る

数値的な比較

●認知症の有病率は、65歳以上で約8人に1人(12~13%)

●85歳以上では3人に1人が認知症に罹患していると推計されています【厚生労働省, 2023年推計】

つまり、MCIの段階で気づくことが、将来の認知症リスクを左右するカギとなります。

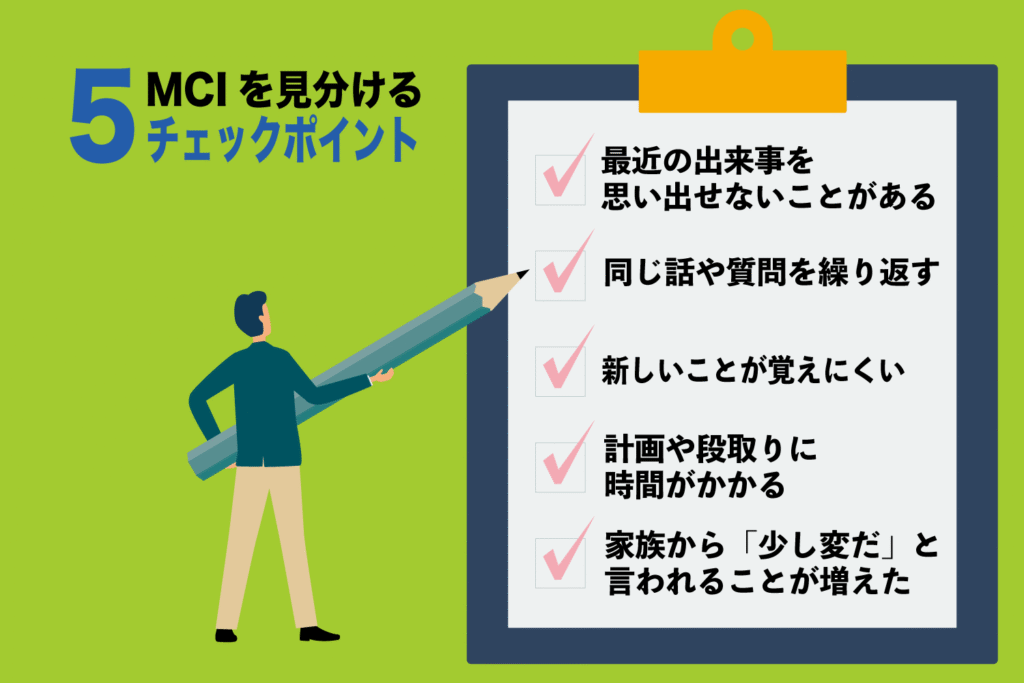

3.MCIを見分ける5つのチェックポイント

以下のような症状が

複数当てはまる場合は

注意が必要です。

ただし、当てはまるからといって、

必ず「MCI」や「認知症」に

なるわけではありません。

大切なことは、

「気づきのサイン」を見逃さず、

専門医の診断・評価を受けることです。

※上記の症状は「MMSE(Mini Mental State Examination)」や「MoCA(Montreal Cognitive Assessment)」などの認知機能検査でも確認されます。

※特にMoCAはMCIの検出感度が約90%と高く、世界的に広く利用されています【Nasreddine ZS, 2005】。

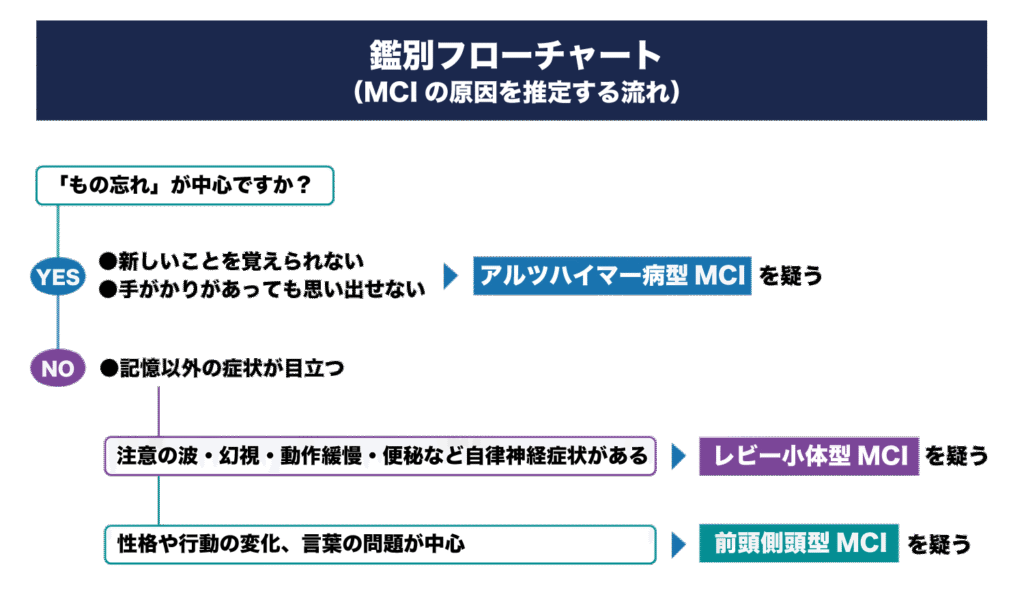

4.認知症の代表的な3疾患における

MCIでの違いについて

「気づきのサイン」は、

認知症の疾患によっても異なります。

①アルツハイマー型MCI

→「もの忘れが目立つ」

②レビー小体型MCI

→「注意や視覚の問題・症状の波・幻視」

③前頭側頭型MCI

→「性格変化や行動異常・言語障害」

これらの違いは、ご本人よりもご家族が

気づかれる場合が多々あります。

そこで、疾患別に家族が気づきやすい行動を

チェックリストにしてみました。

①アルツハイマー病型MCI

✅ 最近の出来事をすぐに忘れる

✅ 同じ質問を繰り返す

✅ カレンダーやメモを見ても思い出せない

✅ 本人も「もの忘れが増えた」と自覚している

②レビー小体型MCI

✅ 調子の「良い日」と「悪い日」の差が大きい

✅ 見えないはずの人や動物が「見える」と言う(幻視)

✅ 集中力が続かず、会話が途切れがち

✅ 小刻み歩行や手の震えなどパーキンソン症状がある

✅ 便秘や立ちくらみなど自律神経の不調がある

③前頭側頭型MCI

✅ 性格が変わったように感じる(頑固、無関心、子供っぽくなる)

✅ 他人への配慮が減る(失礼な発言、ルールを守らない)

✅ 衝動的な行動(過食・同じ行動の繰り返し)

✅ 言葉が出にくい、語彙が減る、会話が単調になる

✅ 物忘れ」よりも「行動や言葉の異常」が目立つ

5.MCIが注目される理由

最近になってMCIが注目されてきたのは、

認知症の早期発見・予防につながるからです。

●新薬(例:レカネマブ)は「早期アルツハイマー病(MCIを含む段階)」に投与することが前提になっています。

●治療の有効性を示す研究も「軽度段階での診断」が重要であることを示しています。

●日本でも「健診での認知機能評価」や「地域での早期発見」への取り組みが進んでいます。

6.MCIと診断されたらできること

MCIは「必ず認知症になる」

というものではありません。

実際に、生活習慣を見直すだけで、

改善する方もいらっしゃいますし、

認知症予防の観点からも効果があります。

生活習慣による予防・改善効果

●毎日のウォーキングなどの適度な運動

※週150分以上の中強度の有酸素運動で認知機能低下リスクが有意に減少【Lautenschlager NT, 2008】

●野菜・魚・オリーブオイルを取り入れたバランスの良い食事

※地中海式食事(緑黄色野菜・魚・オリーブオイルの多い食事)が進行抑制に有効【Scarmeas N, 2006】

●しっかり睡眠をとる

※1日7時間前後の睡眠が理想的とされ、不眠や過眠はリスク因子

●趣味や地域活動などの人との交流

※交流や趣味など社会的活動が多い人は認知症発症率が低い【Fratiglioni L, 2004】

7.認知症専門医に相談するメリット

「年のせいかな」と思って放っておくことは、

認知症予防の機会を見逃すことにもなります。

気になることがある場合は、

認知症専門医によるMCIの診断・評価を

受けるようにしましょう。

●MRI検査

脳の状態を検査し、脳萎縮(特に海馬の萎縮)の有無を確認します。

●血液検査

他の病気による物忘れ(甲状腺疾患やビタミン欠乏などによる可逆性の認知機能障害)を除外します。

●神経心理検査

MoCAや長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)など、認知機能検査(簡単な質問や図形のテスト)で客観的に評価します。

こうした評価により、

「認知症のリスクがあるMCI」なのか、

「加齢に伴う健忘」なのかを区別できます。

8.MCIは「まだ間に合う」のサイン

いま現在、65歳以上の

約15~20%がMCIだと言われています。

そのうち、

年間10~15%が認知症に進行する一方、

改善する人もいらっしゃいます。

ということは、

早期診断と、適切な生活習慣が、

将来の健康寿命を大きく左右する

ことにつながります。

「最近忘れっぽい気がする」

「家族の様子が少し気になる」

そんなときは、自己判断せず、

早めに認知症専門医にご相談ください。