【監修】氷室クリニック院長・氷室公秀(医学博士・神経内科専門医)

「片頭痛の新しい治療があるらしい!」

「注射で片頭痛が予防できる?」

最近、テレビやネットでも

取り上げられることが増えてきた

「CGRP抗体製剤」。

これまで片頭痛治療といえば

内服薬が中心でしたが、

2021年以降、日本でも

この“予防注射”が使えるようになりました。

ただし、誰でも受けられる治療法ではありません。

「費用は?」

「副作用は?」

「万人に効果があるの?」

など、気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで、神経内科専門医の立場から、

CGRP抗体製剤の「今」をお伝えしたいと思います。

CONTENTS

1. 片頭痛とCGRPの関係

2. 承認されている3つの成分と特徴

3. なぜ「注射」なの?

4. 費用のリアル「なぜ高い?」

5. 効きやすい片頭痛と効きにくい片頭痛

6. 注射の副作用

7. 中止と継続の目安

8. 大切なのは生活習慣の見直し

9. どうしてもという場合の条件

10. 注意事項

11. 神経内科専門医からのメッセージ

1. 片頭痛とCGRPの関係

片頭痛の発症メカニズムで

現在もっとも有力とされるのは

「三叉神経血管系説(trigeminovascular theory)」 です。

片頭痛の発作の始まりは、脳幹・視床下部の異常活動です。

これにより三叉神経血管系が活性化し、

CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)などが放出されます。

これが血管拡張や無菌性炎症を引き起こし、

拍動性頭痛(ズキズキとした頭痛)につながります。

また、発作時にCGRPが上昇した際、

抗CGRP抗体薬が極めて有効であることからも、

三叉神経が片頭痛発症の中心的役割を担っている

と考えられるようになりました。

CGRP抗体製剤は、

このCGRPの働きをブロックすることで

発作を“予防”するというアプローチの治療薬です。

2. 承認されている3製剤の成分と特徴

現在、日本で承認されているCGRP抗体製剤は以下の3種類です。

●エムガルティ®(ガルカネズマブ)

→ 月1回の注射。投与初回のみ2本使用。

→ 放出された CGRPそのものに結合して無力化 するタイプ。

●アジョビ®(フレマネズマブ)

→ 月1回または3か月ごとに1回。柔軟な投与間隔が可能。

→ CGRPに直接結合 し、働きを抑えるタイプ。

●アイモビーグ®(エレヌマブ)

→ 月1回の注射。

→ 他の薬と違い、 CGRPが結合する受容体をブロック して予防効果を発揮。

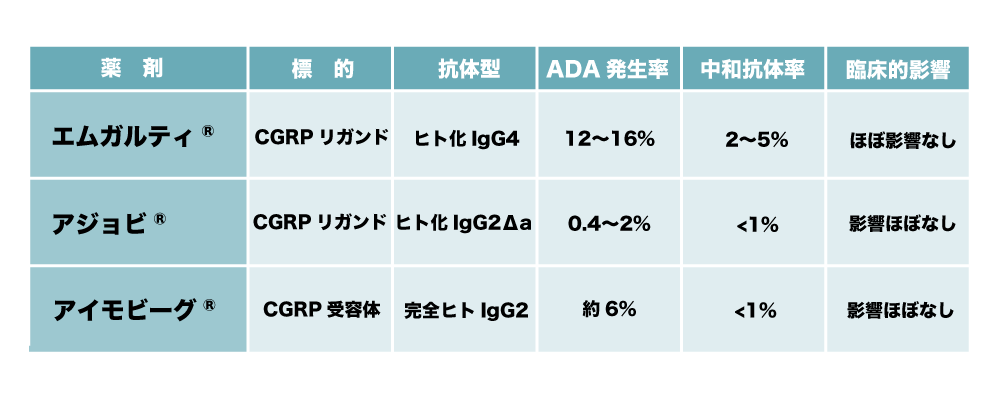

抗原性と抗薬物抗体(ADA, Anti-drug antibody)の発生頻度

①抗体の構造的な違い

エムガルティ®

ヒト化IgG4抗体

マウス由来の可変部を人抗体に置換した「ヒト化抗体」

ヒト配列との親和性は高いが、抗原結合部位に一部非ヒト化配列を含むため抗原性が残る

アジョビ®

ヒト化IgG2Δa抗体

こちらもヒト化抗体(完全ヒトではない)

ただし改変により免疫系からの認識を受けにくく、抗原性は比較的低い

アイモビーグ®

完全ヒト型IgG2抗体

全領域が人由来配列で構成されるため、理論的には最も抗原性が低い

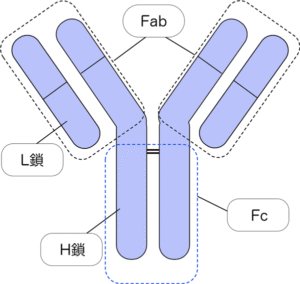

②抗体の基本構造

抗体は、2本の長いH(heavy)鎖と2本の短いL(light)鎖からなるY字型の構造をしています。

抗原の結合部位となるFab と、免疫細胞などと結合するFc に分けられます。

③ADA(抗薬物抗体)の発生率と臨床的な意味

エムガルティ®

ADA発生率:12~16%(中和抗体 2~5%)

「一部非ヒト化配列を含む」ため、やや高めにADAが出る

アジョビ®

ADA発生率:0.4~2%(中和抗体 <1%)

「一部非ヒト化配列を含む」が、改変してあるためADAは少ない

アイモビーグ®

ADA発生率:~6%(中和抗体 <1%)

完全ヒト抗体なので抗原性は低いが、ADAは一定数出る。

使用中に中和抗体が形成され、効き目が弱くなってきた場合には、他剤に変更することを考慮します。

どの薬を選ぶか?

頭痛注射の薬は

「CGRPそのものを抑えるタイプ」と

「受容体をブロックするタイプ」に分かれますが、

どちらが優れているかは一概には言えません。

□片頭痛の出方(発作の頻度や重さ)

□他の治療薬との相性

□注射間隔の希望(月1回か、3か月に1回か)

□副作用のリスク

といった要素を踏まえて、

神経内科専門医が患者さまに適した薬を選びます。

つまり「自分で好きな薬を選ぶ」ものではなく、

医師と相談して決める治療だという点が重要です。

3. なぜ「注射」なの?

飲み薬ではなく注射型になっているのは、

抗体医薬品という特殊な性質のためです。

経口では吸収できず、

体内で分解されてしまうため

皮下注射で投与する必要があります。

また効果が長く続くため、

月1回~3ヶ月に1回 という

少ない回数で予防が可能です。

4. 費用のリアル「なぜ高い?」

CGRP抗体製剤は先進的なバイオ医薬品であり、

製造コストが高額です。

日本では保険適応となりましたが、

3割負担で 1回あたり1~1.5万円前後 の

自己負担が発生します。

長期使用となると経済的な負担は無視できません。

コストや通院頻度について気になる方は、

こちらのコラムをご参照ください。

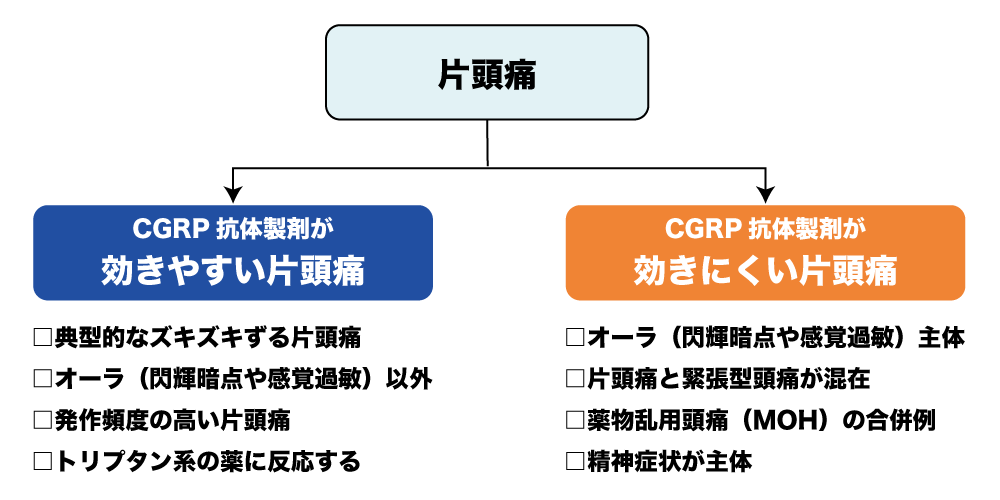

5. 効きやすい片頭痛と効きにくい片頭痛

CGRP抗体製剤は、

片頭痛予防に大きな効果を持つ一方で、

全員に効くわけではありません。

そのため「従来の治療が効かなかった人」

を対象に使用が認められており、

安易に使える薬でもありません。

以下に「効きやすい片頭痛」と

「効きにくい片頭痛」の特徴を

整理してみました。

●効きやすい片頭痛の特徴

□典型的な片頭痛(オーラ(閃輝暗点や感覚過敏)を除く)

※発作にCGRP放出の関与が強い

□中等度~重度で頻発する片頭痛

※発作頻度が高いほどCGRP関連経路の活動が持続しており効果が出やすい

□トリプタン系の薬に反応する場合

※トリプタンも三叉神経末端からのCGRP放出を抑制するため、CGRP経路が発作の中心にあることを示唆

□血管拡張・拍動痛が目立つタイプ

※CGRPは強力な血管拡張物質であり、典型的な「ズキズキする片頭痛」に関与

●効きにくい片頭痛の特徴

□オーラ主体の片頭痛

※オーラ(閃輝暗点や感覚過敏)は皮質拡延性抑制(CSD)に起因し、CGRP経路だけでは説明できない

□片頭痛と緊張型頭痛が混在するケース

※筋収縮や末梢・中枢性感作が強い場合、CGRP抑制だけでは十分でない

□薬物乱用頭痛(MOH)合併例

※病態に多因子が絡み、CGRP以外の経路が発作維持に関与

□抑うつ・不安症など精神症状が主体で片頭痛になるケース

※痛みの知覚などに中枢要因が大きく関与するため、CGRP抑制のみでは不十分

6. 注射の副作用

比較的安全性が高いとされていますが、次のような副作用があります。

●注射部位の痛み・赤み・かゆみ

●便秘(特にアイモビーグ)

●ごくまれにアレルギー反応

長期的な影響については、まだ使用開始から数年しか経っていないため、今後のデータの蓄積が必要です。

7. 中止と継続の目安

CGRP抗体製剤は

「一度始めたら一生続ける」ものではありません。

おおよそ 3ヶ月から6ヶ月で効果を判定し、

有効であれば続行、効果が乏しければ中止を検討します。

また、一定期間で症状が改善した場合は

減薬・中止することもあります。

8. 大切なのは生活習慣の見直し

頭痛全般に言えることですが、

薬だけに頼るのではなく、

頭痛を悪化させる生活習慣を整える

ことが欠かせません。

□規則正しい睡眠

□アルコールやカフェインのとりすぎに注意する

□ストレスマネジメント

□頭痛日記による発作のトリガー管理

予防注射を使っても、

生活習慣の改善がなければ効果は限定的

だということも申し添えておきます。

9. どうしてもという場合の条件

必須条件

□片頭痛発作が月に数回以上あり、生活に支障をきたしている

□他の治療薬(トリプタン系、予防内服薬)で効果が乏しい

保険適応要件・使用基準

□「片頭痛が月に4回以上」など明確な基準あり

□神経内科専門医など、特定の医師が診断・処方

注射のタイミング

□月1回または3か月ごと。発作があるなしに関わらず定期的に打つ

処方の流れ

□専門医の診断(検査)

□保険適応条件を満たすか確認

□医師指導のもと初回投与、その後は自己注射も可能

10. 注意事項

●妊娠・授乳中の使用は避けるべきだと考えています。

●他の片頭痛治療薬との併用には注意が必要です。

●長期使用データがまだ少ないため、定期的な経過観察が必要です。

11. 神経内科専門医からのメッセージ

CGRP抗体製剤は、

重度の片頭痛に苦しむ方にとって

「新しい希望」となる治療です。

しかし「魔法の薬」ではなく、

誰でも気軽に使えるわけではありません。

この薬は、医師による診断と管理があって

初めて処方できる薬です。

片頭痛でお悩みの方は、

まず一度専門医に相談し、

自分にとって最適な治療法を一緒に見つけていくことが

解決の早道だと考えています。